はじめに

さて、最近馬場さんがTechBullに入っていただき、はてなオフィスでオブザーバビリティ入門のイベントをやると教えてもらったので、なんとか時間を見つけて参加してきた。走り書きでメモってきたのでブログしていこうと思う。登壇者が豪華過ぎる!

イベント内容

https://mackerelio.connpass.com/event/361275/

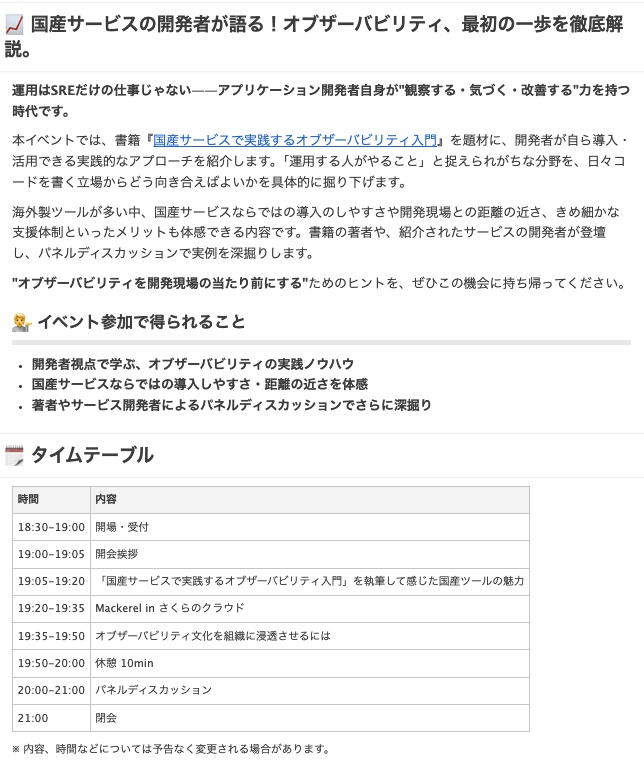

「国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門」を執筆して感じた国産ツールの魅力

- 菊池宣明(@kikulabo)/ 株式会社X-Tech5所属 SRE

📖技術書典18で新刊を出した

- 国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門

- モニりん!!オバケでマスコットキャラ

- サークルをやってる

✅ オブザーバビリティとは

- システムの外部出力(ログやメトリクスなど)から内部状態を推測する力

- 問題の原因を迅速かつ正確に特定するために重要

🔍 オブザーバビリティの3本柱

- メトリクス:数値で把握(CPU、メモリ、レスポンスタイムなど)

- ログ:過去の記録(エラー、処理の詳細)

- トレース:リクエストの流れ(ボトルネックの特定に有効)

🇯🇵 国産ツールにこだわった理由

- 言葉の壁がない:日本語で自然に操作できる

- 日本語表記がわかりやすい・正確

- 海外ツールでは認識の齟齬があることも

- 国内特有の要件や為替変動の影響を受けず見積もりしやすい

- 日本のインフラ事情に最適化されている

- 国産ツールを応援したいという気持ち

✨ 執筆を通じて感じた国産ツールのリアルな魅力

- ちょうどよさ・とっつきやすさ

- 多機能すぎず、開発者にもやさしいUI

- SREだけでなく開発チーム全体で取り組みやすい

- 開発者との距離が近く、フィードバックが伝わりやすい

- チームでオブザーバビリティを文化として根付かせやすい

Mackerel in さくらのクラウド

- 久保 達彦 (@cubicdaiya)/ さくらインターネット株式会社

🔐 Mackerel 認証・ユーザー管理

- Mackerel ビジネスプランを利用

- ユーザー数が多いためSAML認証を導入

- JIT Provisioningでサインアップ時に自動アカウント作成

- Mackerelには4つのユーザー権限が存在

🔧 インフラ管理・IaC

- 監視設定をGitHubでPR運用

- CI/CDでTerraformを実行

- Mackerelの設定をIaC(Infrastructure as Code)で管理

- Terraform対応(ダッシュボード、モニター、外形監視など)

- tfcmtを使って可視化(PRに結果コメントなど)

- Terraform未対応のリソースも多く、課題感あり

📊 監視・オブザーバビリティ

- モニタリングスイートとしてMackerelを活用

- 外形監視の小ネタ:IPアドレス範囲がJSONで取得可能に

- OpenTelemetry対応開始

- エンハンスドロードバランサと連携してモニタリング強化

- オブザーバビリティ向上のため社内でも取り組み中

🧾 契約・運用面の課題

- 契約はOrganization単位

- 支払いが煩雑で手間がかかる

🏫 社内展開・啓蒙活動

- 勉強会やハンズオンを実施

- Mackerelのガイドラインを社内向けに作成中

オブザーバビリティ文化を組織に浸透させるには

- 大仲 能史 (@onk)/ 株式会社はてな Mackerel エンジニアリングマネージャー

🆕 Mackerelの紹介と歴史 / 新機能・技術的取り組み

- ラベル付きメトリクス機能をリリース:任意の条件でメトリクスを絞り込み可能に

- APM(Application Performance Monitoring)をリリース

- アプリケーションの振る舞いを可視化

- 誰でも簡単に使い始められる、奥深い可観測性プラットフォームへ

📏 SLO・エラーバジェット運用

- SLO(Service Level Objective)を定義・活用

- エラーバジェットポリシー:SLOを満たせなかったら

- 機能開発を緩め、改善にフォーカス

- 改善につながるフィードバックのサイクル

- 定例会でSLOの状況を共有(SLOを厳しくするか議論も)

- 定点観測会を実施:定期的に状態を確認する文化の定着

🤝 チーム運営と仕組みづくり

- 「チームみんなで育てる監視」文化の醸成

- PWG(Performance Working Group)を運営

- プロダクションミーティングを定期開催

- アラート一覧を眺めるコーナーあり

- 議事録を作成し、Issue化

- 効果:未来への投資や改善点の議論が可能に

- SREのソフトスキル向上にも貢献

🧠 ナレッジ・情報共有・組織浸透

- システム構成オンボーディングを実施

- 「情報は意思決定と行動を促す」前提での共有

- 組織に浸透させるための工夫

- 簡単にできることから始める

- 基本的なことを大切にする

🔍 可観測性と課題の分類

- アプリケーション内部を「観る」文化

- トレースやエラーを入口にする

- ダッシュボードで定点観測・負荷の見える化

- 自分の仕事の範囲を意識する

- 課題の分類:

- 課題内在性負荷 / 学習そのものの複雑さによる負荷

- 課題外在性負荷 / 学習内容とは直接関係のない負荷

- 学習関連負荷 / 知識を定着させるために必要な負荷

- ダッシュボード等でこれらを下げる工夫が重要

🚨 運用・障害対応

- 運用プロセスを整備・改善

- 定期的に障害対応演習を実施

o11yの本音を語るパネルディスカッション!国産サービスのリアルとこれから

- 馬場俊彰 (@netmarkjp)/ 株式会社X-Tech5取締役CTO、株式会社iCARE技術顧問

- 長野雅広 (@kazeburo)/ さくらインターネット株式会社クラウド事業本部 副本部長

- モデレーター:曽根 壮大(@soudai1025)/ 合同会社 Have Fun Tech 代表社員、株式会社 Linkage CTO

💡 オブザーバビリティの現在地とコストは高いのか

- オブザーバビリティの重要性は高まっているが、コストが課題

- 請求書を見ると「高い」と感じることも(従量課金制によるちりつも)

- 外資系は価格変動あり、さくらインターネットは定量課金で予算と相性が良い

- 「何と比較して高いか?」が重要(例:人件費と比べれば安い)

- クラウド移行初期は高コストでも、現在は当たり前

- 意識改革のタイミング

🧪 コストを抑えてオブザーバビリティはどこから始めるか

- まずはロードバランサのメトリクスから

- 開発者の感動はトレーシングから

- フロントエンド、バックエンド側によるN+1問題の可視化

- 定点観測会を通じて、「まず必要なところから始める」文化醸成をしていく

🧰 国産サービスのリアルな魅力

- サポートがエンジニア自身で迅速・丁寧

- 改善が早く、直接コンテキストを共有できる

- 懇親会などで開発者に会える距離感

- 問い合わせが気軽にできる

- 時差・ロングバケーションのある外資と違ってスムーズ

- 特に大きなデメリットは感じないという意見も

🌍 外資との比較・OpenTelemetryの影響

- 海外はプラグインが豊富だが、「数が多い=良い」ではない

- OpenTelemetryの標準化により、人数をかけてプラグイン開発をやる必要なくなった

- 外資の方が競争激しいが、「使いやすさ」で国産も負けていない

- 規模が小さいからといって、クオリティを妥協しない姿勢が重要

🚀 現在の課題と進化

- APMはまだ後発 → 開発で追いつこうとしている

- ログ機能の進化はこれから → 応援が必要

- 教育機関・医療機関など多様な顧客のセキュリティニーズに考慮していく

- SaaSとしての哲学:安心・安全なセキュリティ設計

🧠 AIとこれからの監視

- AIで「気づかなかった異常値」に出会えるチャンスが増える

- ただし、AIはまだすべてを判断できない

- 異常だけど問題ないケースを誤検知することも

- 最終的に判断し、運用するのは人間

- ソフトウェアエンジニアの基礎能力は今後も必要

- 少人数で大規模システムを運用できる未来に期待

🧩 運用・責任とシステム設計

- 自分が責任を持てる範囲を理解して設計・運用する

- MCP Clientを使ってAPI経由で監視ルール生成

- データ量の多さとtoken制限の問題 → AI連携の最適化が課題

- Amazon QなどAIツールも、万能ではない

💼 エンジニアの未来とAIの役割

- Webアプリエンジニアの仕事はなくならない

- 責任を取るのは人間

- システムの多様性・複雑性は拡大している

- 個人開発のハードルは下がった

- 発注や仕様の0→1はAIでも可能だが、運用は人間の領域

まとめ

改めてMackerel が目指す方向性や、オブザーバビリティが当たり前になりつつある現在、AIがこれから果たすエンジニアの役割について考えるきっかけになり、自分なりの方向性も見えてきた。国産サービスの魅力や可能性も再確認でき、終始熱量の高い勉強会だった。また、僕が会社で活動しているオブザーバビリティやSLI/SLOもやっていることはほとんど同じだったので、引き続き会話していこうと思う。

ちなみにMackerelは初期ユーザーで、TechBullでのロードマップに課題としても利用させてもらっているので、応援したい気持ちが非常に高まった。現在、コミュニティの会員管理基盤を開発しているので、モニタリングはMackerelを課金して利用していきたいと思う。あざました!!

0件のコメント